第127回 男女平等教育こそ平等社会への道(フィンランド)

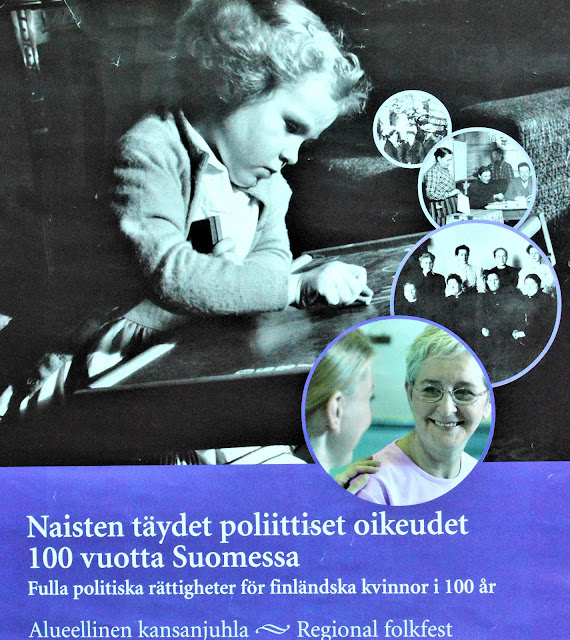

フィンランド女性は1906年に参政権を獲得した。ヨーロッパでは最も早かった。 かれこれ30年ほど前、私はヘルシンキにある「フィンランド女性会議」(1911年創設)を訪問した。同会議幹部たちから「女性参政権を世界で最も早く獲得したのはニュージーランドと言われていますが、原住民のマオリ族には参政権を与えませんでした。ですから、我が国こそが世界初なのです」と聞かされた。 さらに、こうも言った。 「フィンランド女性は、男性と同じ年に参政権を獲得したので、世界で最もジェンダー・ギャップ(性差)の小さい国ともいえます」 日本女性の選挙権獲得は1945年。つまり、女性たちは、男性が選挙権を得てから20年もの長きにわたって待たされた。日本に限らず多くの国がそうだった。 ■ この訪問から10余年後。 2006年、フィンランドは女性参政権獲得100周年を大々的に祝った。男女平等社会を求めて闘ってきた女性の歴史を、あらゆる分野から顕彰する官民あげての一大イベントだった。その時の記念すべきグッズのひとつが、今日のポスターである。一翼を担った「フィンランド女性会議」から私に寄贈された。 勉学する女の子の真剣な表情。使っているのは黒板とチョークだ。タブレットを使う現代っ子にはとても信じられないだろう。 ■ フィンランドの教育はかねてから世界中で注目されてきた。そのもとになったのは、OECDの世界の子どもの学力を測る「国際学力調査PISA」だった。PISAは、15歳の読解力、数学、科学3分野をみるテストだが、フィンランドは20年前に世界一を獲得し、その後もヨーロッパ諸国の中で上位を維持している唯一の国だ。 ところが昨年暮に公表されたPISA2022で、フィンランドは激しく落ち込んでしまった。読解力14位、数学20位、科学9位!フィンランド・メディアは「フィンランド政界 PISAの大失敗で大騒ぎ」「PISA崩壊にヘンリクソン教育大臣『流れを逆転させねば』と語る」と報じた。とはいえ、こんな表現もある。 「フィンランドは、数学において女子の成績が男子よりも優れた唯一の国」 「科学では女子522点、男子500点。 女子が男子より22ポイントも上回ったのはフィンランドのみ」 差別・選別のない多様性社会こそ未来のあるべき姿だ。PISAで順位が少しばかり下がったとはいえ、フィンラン