第9回 アタシ、指揮者になるの!(スペイン)

標語は「彼女の教育に限界なんてありません、彼女こそ21世紀そのものです」

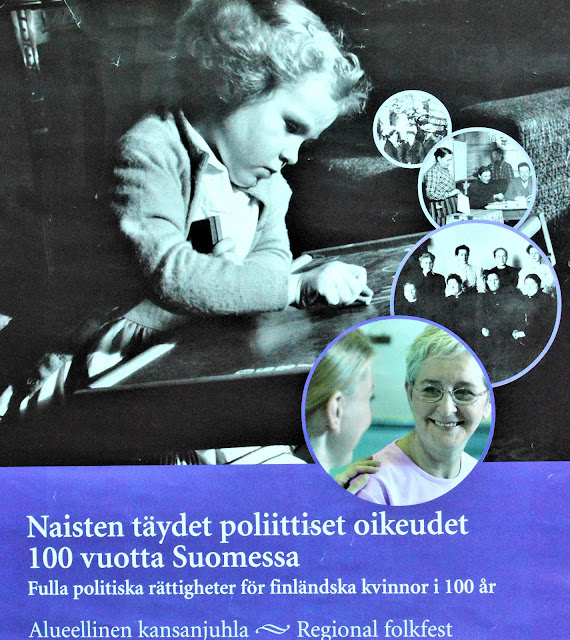

プラスチックの空き箱を逆さにした急ごしらえの指揮台で、女の子は「アタシ、大きくなったら指揮者になるの」と叫んでいるようだ。

このポスターを見た私の脳裏に、1990年代のノルウェーの光景が浮かんだ。

「ぼく、大きくなったら首相になるんだ」「あら無理よ、だってあなた男の子でしょ」……というのは、ノルウェー初の女性首相グロ・H・ブルントラントが就任中の傑作小話である。

1990年頃、ブルントラントが党首をつとめる労働党は、この小話のセリフをそのまま絵葉書にした。女性の政治進出に拍車をかけるためのPRだった。その後、ノルウェーでは、男性の首相が続いたものの、閣僚の半数を女性が占めるのが当たり前になった。政権交替があろうと、「男女半々内閣」は変わらないまま、現在に至っている。

さて、南欧スペインのポスター、街角に貼られたのは1980年代だというから、北欧ノルウェーより先を行っていた。ポスターを考案したのは、なんとスペイン政府だった。女性の生き方にタガをはめてきたカソリックの国スペインで、政府が80年代にこんな斬新なポスターをつくったなんて、驚きだ。

時代はうんとさかのぼって1930年代のスペイン共和制下。差別的離婚制度が撤廃され、女性参政権が認められたのだが、ほんのつかの間の出来事だった。

やがて内戦が勃発し、1939年からフランコ独裁政権が始まった。暗黒時代は1975年まで続いた。フランコ時代の理想の女性像は、“家庭の天使”“勤勉な母親”“かわいい妻”…つまり、女性は「子産み機械」だった。

インターネットで当時の写真を見つけた。16人もの子どもに囲まれた、やつれきった母親がこちらを見ていた。何が「勤勉な母親」だ!

1975年、フランコの死によって、独裁政権が崩壊した。百花がいっせいに咲き始めるがごとく、さまざまな女性運動が始まった。おりしもフェミニズムの嵐が世界のあちこちで吹き荒れた頃だ。スペインの女性たちも「妊娠中絶の自由を」「離婚の自由を」「教育の場や働く場での女性差別撤廃を」と書いた横断幕を高々と掲げて、街に繰り出した。

1980年、社会労働党政権が誕生した。1983年、政府は女性差別撤廃と男女平等を推進するための政府機関「女性研究所」を創設した。女性の健康を促進し、働く場を広げるための、啓発・調査・助成の拠点であった。メディアにおいて女性がどう表現されているかに的が絞られ、性差別に満ちた表現がやり玉にあげられた。

その「女性研究所」が力を込めて発信した1枚が、女の子が指揮棒を振るう、このポスターだった。

余談だが、世界を見渡せば、首相になれる女性が少ないのと同様、オーケストラで指揮棒を振る女性も本当に少ない。先月、ロンドン恒例のロイヤルアルバートホールでの「ザ・プロムス」コンサートで指揮をしたのは、マリン・オールソップだった。「118年間の女人禁制が破られた」と、BBCは驚きに満ち満ちた大げさな表現で報道した。

私は、8月9日、東京芸術大学音楽部音楽研究科に電話してみた。

「指揮科に女子学生はいま何人いますか」

電話の向こうから聞こえてきた答えは、

「男女統計はとっていませんが、えーと、女性はどの学年にもいません」

2013年9月10日

コメント

コメントを投稿