第62回 「連帯、女たちによれば」(ポーランド)

ポーランドの民主化運動は、グダニスク造船所で働く人たちのストライキから始まった。ベルリンの壁崩壊、東欧の自由化のさきがけともなった。

現在、造船所は闘いの記録を展示する博物館となっている。レフ・ワレサ「連帯」委員長をはじめ、立派な髭をたくわえた男たちが主導するストの写真。「女たちよ、邪魔しないでくれ。俺たちは国のために闘っている」の落書き。「連帯」非合法化が解かれた後の「円卓会議」で55名中女性が1人しかいない映像。真っ赤な「連帯」のロゴを背に映画『真昼の決闘』の保安官ゲーリー・クーパーが闊歩する1989年の選挙ポスター…。女たちの闘いは見えない。

フェミニスト映画監督、マルタ・ジード(1981~)は、「そんなはずはない」と考えた。取材を続けて、2014年、友人とドキュメンタリ映画『連帯、女たちによれば』を完成させた。

そもそも、変革のきっかけとなった1980年8月のストライキは、造船所のクレーンで働く女性アンナ・ヴァレンチノヴィッチ(1929~2010)が不当解雇されて起きた。

彼女は、70年代から「連帯」の萌芽となった自主管理労組をつくり、地下新聞を配布するなど、当局から見れば“やっかいな女”だった。造船所で働く女たちは、「アンナをやめさせるな」とピケをはって抗議集会をリードし、ハンストもした。

政府は、翌1981年暮れに戒厳令を布告。アンナのほかワレサなど「連帯」の指導者たちを監禁した。集会も夜間外出も禁止した。

その間、「連帯」の非合法運動を継続・発展させたのは女たちだった。地下で「連帯新聞」を発行し続けた。ゆるやかなネットワークで30万人以上の組織を作り、新聞を届けた。海外メディアにも密かに情報を流した。拘留中のメンバーの家族たちを支援した。逮捕されそうな仲間を自宅にかくまった。

「従わないと結婚できないぞ」「子どもは孤児院行きだ」と女たちは脅された。電話線が切断された。尾行もされた。

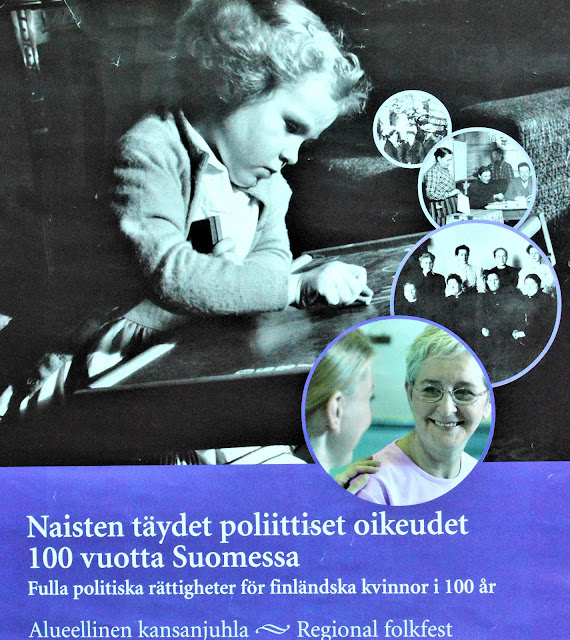

今日の1枚は、映画『連帯、女たちによれば』のポスターだ。1989年の「連帯」の選挙ポスターをもとに作られた。辛辣な風刺をこめて。

「連帯」のロゴを背に大勢の女たちがシルエットで迫ってくる。寄贈してくれたスワヴォミラ・ヴォルチェフスカ博士(クラコフDVシェルター代表)のメールには、こう書かれていた。

「映画は、埋もれていた女たちの闘いを発掘しました。今やご年配となった映画登場の女たちと『連帯』後の若い女たちの間に熱い連帯感を生みました」

日本でもぜひ上映したい。

2018年9月10日

コメント

コメントを投稿