第42回 核兵器反対の大行進(北欧非核地帯キャンペーン)

1980年代初め、米ソの緊張が高まった。バルト海あたりにはソ連艦隊がたむろし、アメリカは戦略ミサイル構想を打ち出した。

核戦争への不安が高まるなか、スウェーデンの外交官であり、女性運動家のアルバ・ミュルダ―ルは「ヨーロッパ非核地帯構想」を提唱した。各国が核兵器の保有、製造、配備、実験をしない、さらには核兵器を積んだ艦艇を通過させない、という内容だった。

彼女の構想は北欧中に広まった。中立国スウェーデン政府に反応はあったが、NATO加盟のノルウェーとデンマークの政府は鈍かった。

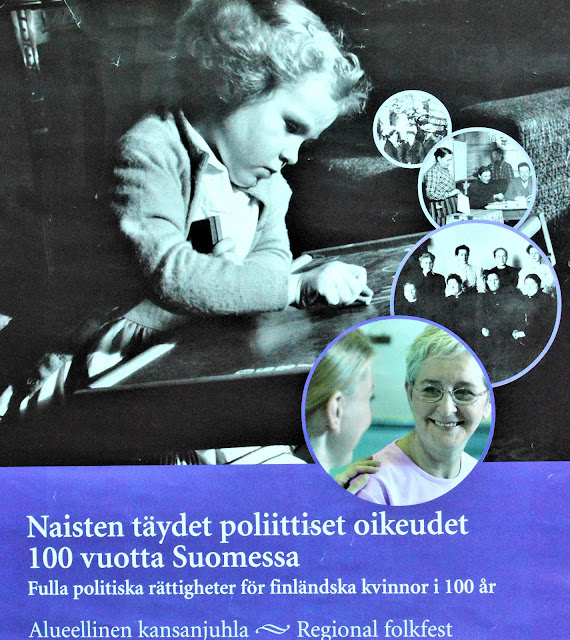

女たちは運動に立ち上がった。このポスターには「非核兵器地帯 北欧」と書かれている。

『80年代の女性の平和運動』という記録によると、1980年の夏、オスロで核兵器に反対する女性集会があった。それに出た1人が、「ヨーロッパ全体を巻き込んだ運動にできないだろうか」と夢を語り、話は具体化して「北欧からパリまで行進しよう」となった。

翌1981年6月20日にコペンハーゲンを出発し、西ドイツ、オランダ、ベルギーを通過して、8月6日、広島原爆投下の日にパリに到着という40日間1100キロの旅。

生まれて初めて外国旅行に出た女性、少女や少年たち、ベビーカーを押す男女、日本の仏教徒も。数千人の時もあれば、数百人の時もあった。デンマークから西ドイツに入国したら空気が変わり、窓を開けてはすぐ閉める家が増えた。ドイツもさまざまで、ヴェーゼルに着いたら、市民が手拍子で迎え、行進に加わったり差し入れしたりと、まるで祭りのようになった。

ベルギ―からフランスへ。しかしパリっ子たちの関心は低かった。宿を提供してくれる家も少なく、歩き続けてきた女たちは倒れんばかり。そこに大勢を乗せた大型バスが北欧からやってきた。スウェーデンのパルメ首相も現れて応援演説をした。この様子が大きく報道された。すると、凱旋行進のようになった。

参加者のなかにイギリスの女たちがいた。彼女たちは国に戻ると「北欧の女たちにならえ」と、8月27日から10日間、核兵器工場のあるカーディフから米軍基地のあるグリーナムコモンまでデモ行進した。

運動は何年間も続き、世界中から女たちがグリーナムコモンに参集した。当時、アメリカに留学していた私は、そのキャンプから帰国したアメリカ女性の話に興奮した。

今、グリーナムコモンの米軍基地は撤去され、女たちのたたかいは、反戦史に燦然と輝いている。

2016年12月10日

コメント

コメントを投稿