第39回 「民族浄化」を乗り越えて(クロアチア)

1992年、旧ユーゴスラビアから独立したボスニア・ヘルツェゴビナをめぐって、国土と民心を破壊しつくす民族紛争が起きた。独立派のボシュニャク人とクロアチア人に対して反独立派のセルビア人が反発。このセルビアをNATOとアメリカが空爆して、今日のシリアのような殺戮戦が繰り広げられたのだ。

自分たちの勢力圏を単一民族にするために異民族を排斥・抹殺する「民族浄化」(Ethnic cleansing)という言葉を世界に広めた戦争だった。

浄化には非道の限りが尽くされた。その1つが組織的強姦だった。“強姦キャンプ”と呼ばれた女性収容所に集められた女性たちは、兵士に繰り返し強姦されお腹が大きくなって中絶ができなくなってから解き放たれた。

さて、前置きが長くなった。このポスターは“強姦キャンプ”体験者などの独白を題材にした芝居『ヴァギナ・モノローグス』の宣伝に使われた。「女性への暴力に反対するキャンペーン」の一環だということは、赤字の「Vの日」でわかる。Vは、勝利(Victory)、ヴァレンタイン(Valentine)、ヴァギナ(Vagina)の3つを兼ねている。ヴァレンタインデーを皮肉って、2月14日にキャンペーンをする年が多いとか。

もとの芝居はアメリカでヒットし、世界で上演された『ヴァギナ・モノローグス』。アメリカの劇作家イヴ・エンスラーが、世界の女性200人に女性器についてインタビューして書いた。その200人の中に強姦キャンプで極限の仕打ちを受けた女性がいた。

クロアチア版の芝居は、同国の著名なフェミニスト監督が演出し、最も虐待を受けやすい車いすの女性たちが役を演じた。企画したのはクロアチア女性学センター。芝居は大当たりした。

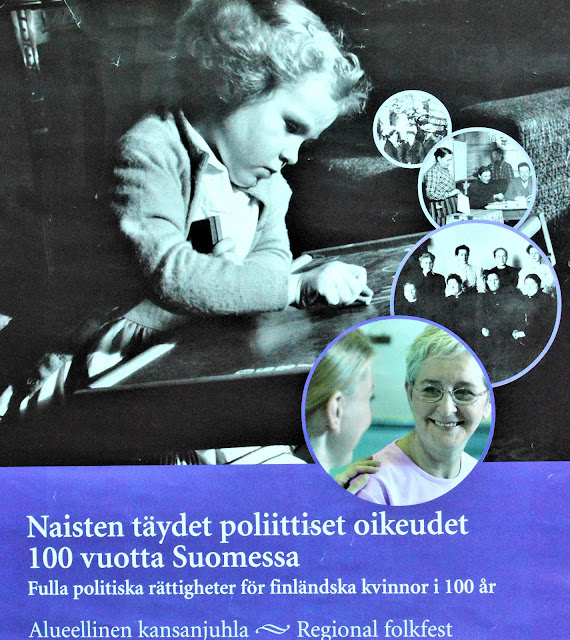

センター代表のラダ・ボリッチが、つい最近、来日した。クロアチアきってのフェミニスト運動家で言語学者。強姦キャンプの悲劇を、劇作家イヴ・エンスラーに紹介したのも彼女だった。来日を知った私は「叫ぶ芸術」にクロアチアのポスターを含めたいと手紙を書いたら、この1枚を持ってきてくれた。

ラダは、紛争の渦中、民族や宗教を超えて、暴力にあった女性たちの救済に立ち上がった。国粋主義者からの嫌がらせもはねのけて、究極の辛酸をなめた女性たちを地域のリーダーになるように教育し、いま第二、第三のラダが誕生しているそうだ。

2016年9月10日

コメント

コメントを投稿